「甘さが控えめで食べやすいケーキ」「ジューシーで香り豊かなから揚げ」など、ふだん私たちが何気なく使っている「おいしい」を表す言葉や感覚の表現。とはいえ「おいしい!」以外に言葉が見つからないこともあります。こうした味の表現のバリエーションを広げられると、おいしい感動を豊かに共有しあえるのでは……!

そう思った編集部は、日々あらゆる製品の開発を行う中で味や風味の言語化を実践されている味の素社の研究員であり、調香師の藤本さんのもとへ!

食べる&味わう楽しみが一層広がる、味覚のプロが実践する「味を言語化する」コツを紹介します。

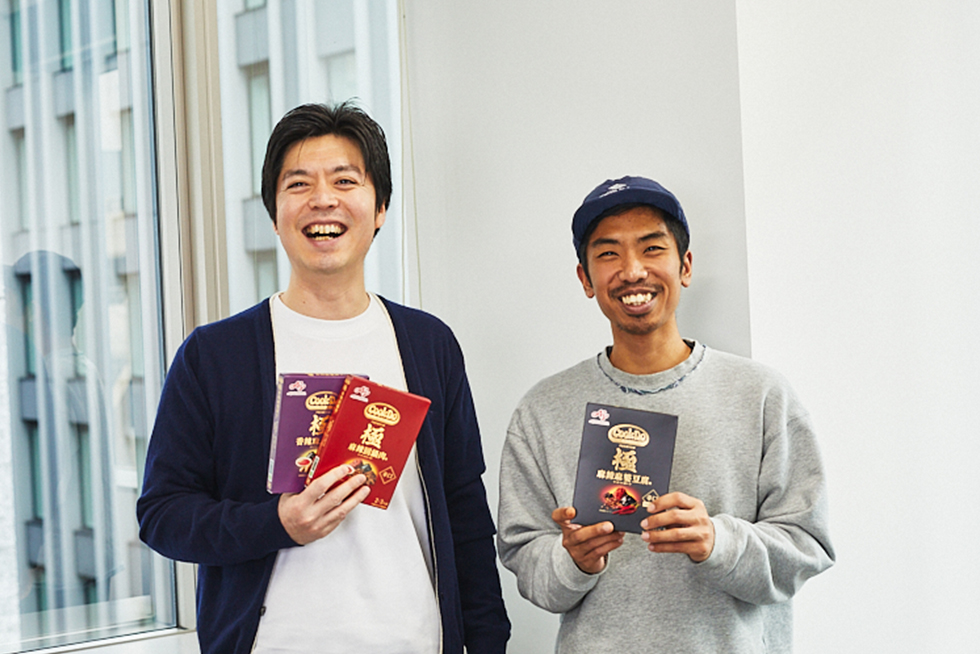

インタビューした人

食品事業本部食品研究所ウェルネスソリューション開発センターウェルネス食品グループ

藤本 紀和さん

味の素社が持つ技術や素材を、さまざまな製品に生かすための研究・開発を担当。前職では調香師として11年間、主にはジュースなどの清涼飲料水やチューハイなどのアルコール飲料向けの食品香料開発を担当。プライベートでも食の探究心にあふれ、自炊では好物のパスタやカレーをオリジナルレシピで作り、新たなおいしさの発見を日々楽しんでいる。

- どんなふうにおいしい?味・香り・食感を言葉で細分化

- 食べ比べて言語化に挑戦!比較すると見えてくる味の違い

- 味覚の経験値を増やして、毎日の食卓に生かそう!

01

どんなふうにおいしい?味・香り・食感を言葉で細分化

何が、どんなふうにおいしいのか。誰かと食について話すとき、私たちはさまざまな言葉を使ってその味を「言語化」しています。それは、製品を開発・研究するプロにとっても重要なことなのだとか。

藤本さん「“目標品質”というゴールに向かって、おいしさを構成する要素を一つひとつ分解しながら、日々製品を評価したり、開発したりしています。お客様に製品の特長を伝える上でも、具体的な言葉で表すことは、とても重要だと思っています」

聞けば、製品ごとに味わいを表す語彙があり、それは、一般的によく使われる甘み・塩味・酸味・うま味・苦味の基本の“五味”を含め、複合的にとらえて表現するといいます。

藤本さん「我々はおいしさを表現する際、味・香り・マウスフィール(=食感)の大きく3つに分けて表します。味と香りはその名の通りですが、マウスフィールは口に入れたときの感覚全般を指します。たとえば、ビールを飲んだ時に感じるのど越しのよさなんかもその一つです。他には舌の上で感じるコーヒーの複雑で濃い密度感や、もう一口飲みたくさせるビールのキレのよさなどもおいしさの表現になります。そうやって味わいをいろんな感覚を使って分類していくと、自然と表現のバリエーションが増えていくんです」

なるほど!味わいをさまざまな角度から“分解”して言葉にしていくことは、私たちにも真似できそうです。さらに、藤本さんが味の表現を増やす具体的なコツを教えてくれました。

藤本さん「たとえば、焼いたお肉を食べているときに『香ばしい』と感じたとします。そこに修飾語をひと言足してみると、『ローストしたナッツのような香ばしさ』『焦げた醤油のような香ばしさ』『ジューシーな油を感じる香ばしさ』といったように、どんなふうに香ばしいのか、表現の幅が広がります」

もう一つ、食べる前に、その料理に使われている食材や調味料、調理方法などを頭に浮かべながら食べてみるのもオススメだと言います。たとえば、「玉ねぎなど食材からくる甘さ?なのか、ケチャップなどの調味料からくる甘さ?なのか、それとも、八角などのスパイスの甘さ?」といったように、同じ「甘さ」でも何に由来する味なのかを考えていくのです。

藤本さん「日々の料理や、外食店で出会う新しい料理から得られる味の種類や印象を記憶し、なぜそういう味がするのか?をつい考えてしまいます。私はいまや成分表示を見るだけで、味の方向性が大体わかるようになりました(笑)」

02

食べ比べて言語化に挑戦!比較すると見えてくる味の違い

「味の言語化」の基本とコツをおさえたところで、実際に市販されているヨーグルト、インスタントのドリップコーヒー、冷凍食品のから揚げ、それぞれ2種類を食べ比べて、編集部員が“言語化”にチャレンジ!

藤本さん「すぐに口に入れず、まずは見た目や香りを確認して、それも言語化してみましょう。それから少量を口に含みます。基本の五味のうち、何が手前に出ている“芯”となる味か、それに付随して、後ろには“サブ”的にどんな味があるかをイメージしながら、味わってみてください」

まずは、ヨーグルトから実践!

瀧本「わあ、それぞれ香りが全然違う!ひとつは牛乳臭が強いですね」

仁科「たしかに。甘みも感じる香りですね。もう一方は酸味の強い香りがします。あ、でも実際に食べてみると、こっちの方が甘みを感じるかも!食べ慣れているはずなのに、いざ言葉にすると難しいです」

続いてコーヒーを試飲。

仁科「コーヒーも香りが全然違いますね。酸味と苦味を割と強く感じるものと、もう一方は酸味が控えめで、ちょっと冷めても飲みやすい感じ」

瀧本「そうですね、酸味が控えめな代わりに少しチョコレートのような甘さと深みがある気がします」

最後に、から揚げを食べ比べ!

瀧本「こっちは香辛料の複雑な香り!にんにくやしょうががきいたキリッとした印象で、家のご飯やお店で食べるような味がします」

仁科「香辛料がお肉に染みていて、おろした玉ねぎに漬け込んだような感じもありますね。もう一方は、食べたときにまず油の香りとこしょうの味が来ますね。どちらかというとこちらはファストフード的なおいしさ」

藤本さん「お二人とも、すごく的を射ていると思います!ふたりとも悩んでいたヨーグルトでいえば、片方が練乳っぽい濃さのある広がり、強いさわやかな酸味と、フルーティな甘さ。もう一方は生乳っぽい酸味で、発酵の甘さと、プロテイン由来の少しざらっとしたパウダリーな食感の違いがありますね」

藤本さんのコメントに、一同「さすが〜!」と声が上がりました!

03

味覚の経験値を増やして、毎日の食卓に生かそう!

実践を経て、「味を言語化する」おもしろさを実感した今回のインタビュー。最後に、藤本さんに日常生活でもできる、味覚の表現を広げるコツを教えてもらいました。

藤本さん「今回のように、味を比較して表現してみることはとても効果的です。こうした積み重ねは、実は家庭料理においても重宝するんです。近づけたい味に『何が足りないのか』『何を足せばいいのか』がだんだんとわかってきます」

そのためには、いろんな料理や食材、調味料を味わって試すことも大事。今は和洋中に限らず、さまざまな料理のレシピが手に入るので、食べたことのない料理を作って味わってみるのもいいですね。

実際に試してみて、「おいしい」だけに頼らない表現がいかに難しいかを編集部員も実感しました。どのように感じたかを記録したり、共有したりして、味の記憶や経験値を増やしてみるのもおもしろいかもしれません。