「水気を切る」「浅めのフライパンで」「しょうゆを回しいれる」「ほどよく煮込む」…など、レシピには当たり前のように書かれている言葉の数々。でも、実際にどうすればいいの?

連載シリーズ「レシピのスキマ」では、そんなレシピからこぼれ落ちてしまう「大切なコツ」を調理科学で解き明かしていきます。

第4回目は「鶏むね肉」です。低カロリーで高タンパク質、しかもリーズナブルで食べ応えがある……と、毎日の食事に取り入れたいほどの魅力にあふれる鶏むね肉。けれど、「パサつく」「中までなかなか火が通らない」というお悩みから、調理するのが難しい食材と思われている方も多いのではないでしょうか。

でも、科学的な調理方法であれば、ジューシーさを引き出すことができるんです!研究者の川﨑さんに、鶏むね肉がパサパサになるメカニズムと、しっとり仕上げる必勝法を教えていただきます。

水溶き片栗粉やハンバーグを解説した、これまでの「レシピのスキマ」はこちらから読めます!

インタビューした人

味の素社 研究者

川﨑 寛也さん

博士(農学)、味の素(株)Executive Specialist、NPO法人日本料理アカデミー理事 調理科学者、感覚科学者。生家は明治20年創業の西洋料亭「西洋亭」(北海道・根室で創業。現在は廃業)。京都大学大学院農学研究科博士後期課程修了。専門は、おいしさの科学、プロの調理技術の解明など。主な著書に『味・香り「こつ」の科学』『おいしさをデザインする』『だしの研究』(以上、柴田書店)、『日本料理大全 だしとうま味、調味料』(NPO法人日本料理アカデミー)ほか。研究分野は、おいしさの科学、プロの調理技術の解明、食の体験と心理的価値の関連解明など。

- なぜパサパサに?鶏胸肉調理の科学的なメカニズム

- パサつき解消術①:保水力アップの「下処理」

- パサつき解消術②:熱を上げすぎず、火入れはゆっくり

- 塩と酒でふんわり感を引き出す

01

なぜパサパサに?鶏胸肉調理の科学的なメカニズム

胸肉の特性を知ることが、おいしく調理するための第一歩!胸肉はどういった特徴があるのでしょうか。

川﨑さん「その名の通り、にわとりの胸にあたる肉で、白っぽい肉質をしています。『速筋線維』と呼ばれる筋線維が多く含まれているのが特徴で、これは羽ばたくための筋肉の名残です。

速筋線維は、細かい繊維が密集してできています。これは羽を素早く動かすための瞬発力に特化した筋肉のため、脂肪が少ないのが特徴です。一方、もも肉は、持久力を必要とする『遅筋(ちきん)線維』が多く、エネルギー源として脂肪が豊富に含まれています。

胸肉のもう一つの特徴は、もも肉と比べて『コラーゲンの量』が少ないことです。コラーゲンとは、骨や皮などに存在していて、筋線維を束ねたり筋肉と骨をつなぎ合わせる接着材のような成分です。加熱すると溶けてゼラチンになり、保水性が高まります。しかし、胸肉はゼラチンの素となるコラーゲンが少ないため、水分を保持する力が弱いんです」

胸肉を噛み切るのに力がいるのは、「細かい繊維が密集していること」「脂肪とコラーゲンの少なさ」が要因なんですね。では、火を通すとどのような変化が起きるのでしょうか。

川﨑さん「『細かい繊維』は加熱で収縮すると水分を押し出してしまいます。また『脂肪とコラーゲンが少ない』ため、もも肉のような油分の溶け出しやゼラチン化による保水力も期待できません。調理温度が高すぎたり、火を通す時間が長すぎたりすると、これらの反応が強まり、あっという間にかたくなり、パサついてしまうんです」

繊細な食材で、やっぱり調理が難しそうです……。

川﨑さん「胸肉の弱点を補うように調理をすれば、しっとりした仕上がりになります。大切なのは『下処理』と『火入れの工夫』です」

02

パサつき解消術①:保水力アップの「下処理」

川﨑さん「保水性を高めるには下処理が重要です。基本的な方法は塩を水に溶かした『ブライン液』に胸肉をつけます。塩は、筋線維の中のタンパク質を溶かして網目状の構造をつくります。この網目が水分をとどめてくれ、加熱しても水分が逃げにくくなるんです」

このブライン液に、さらに砂糖を加える方法もあるそうです。砂糖が持つ保水効果も足されつつ、仕上がりに少し変化が出るんだとか。

川﨑さん「砂糖は水分と結びつく力が強いので、肉の中の水分を逃さずしっかり抱え込んでくれます。また、塩だけのときよりも塩辛くなりにくいです。そのため、マイルドに仕上げたい場合は、砂糖を入れるとよいでしょう」

お好みで、ブライン液の水を酒に替える方法もあります。

川﨑さん「酒に含まれるアルコール成分にはタンパク質を変性させて筋線維をほぐし、肉をやわらかくする効果があります。ほぐれた分子の隙間に水分が入り込みやすくなるので、保水性も高まるんです。さらに、酒の風味がのるので、味の深みも増しますよ。ただお酒特有の風味が苦手な方やお子さんが食べる場合は、水を使ったブライン液で調理するのがいいかもしれません」

03

パサつき解消術②:熱を上げすぎず、火入れはゆっくり

肉がかたくなりにくく、生焼けを防ぎつつ柔らかくするには、どのような調理方法が効果的なのでしょうか。

川﨑さん「ゆっくり火入れをすることです。高温で一気に調理すると、表面は火が通りタンパク質が変性するのに対し、中心部はまだ生のままとなります。すると、中心まで熱が届く前に水分が逃げてしまい、かたくなります。

これを防ぐためには、低温でゆっくり調理をしたり、アルミホイルで肉をつつんで余熱を利用したりするなど、熱を上げすぎない工夫をします」

川﨑さんによると、焼く・ゆでる・揚げる・炒めるなど、どんな調理法でもこの「下処理」と「火入れの工夫」を押さえることが、胸肉をおいしく仕上げる鍵だそうです。

これまでの内容をふまえて、「ゆで鶏」のお手本レシピを参考に、調理のポイントを解説いただきましょう!

04

塩と酒でふんわり感を引き出す

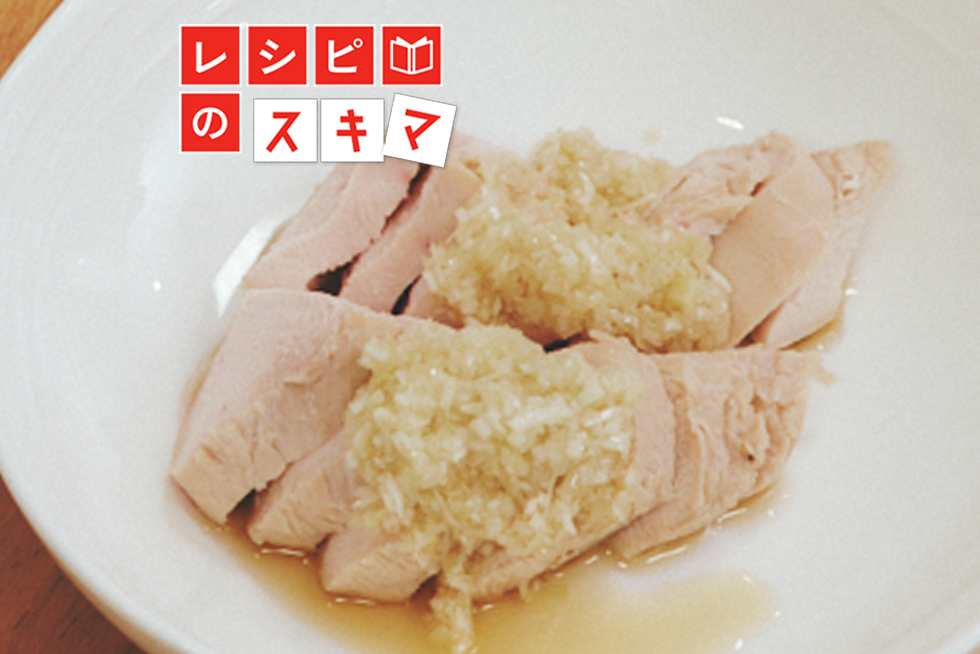

ゆで鶏

材料&調理手順

材料(2人分)

- 鶏胸肉

- 1枚

- 塩

- 約3.5g(胸肉から皮を除いた質量の1%が目安)

- 酒

- 20ml

- 湯

- 1.5L

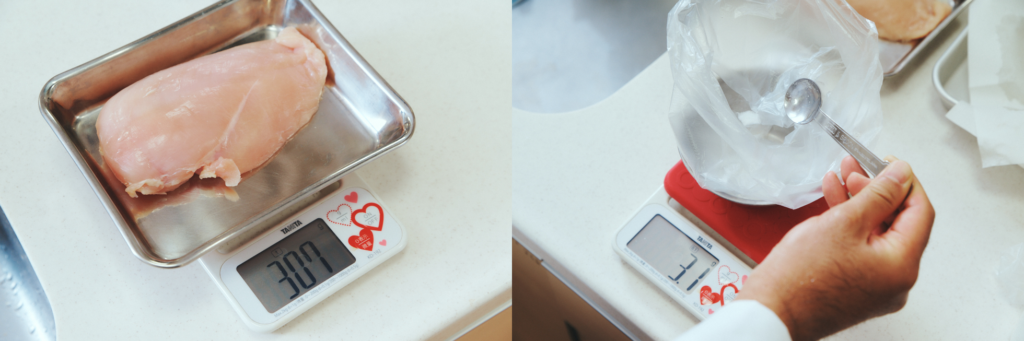

手順1:胸肉は皮を除き、重量を測る。胸肉の重さの1%分の塩を準備する。

川﨑さん「塩の量を皮を除いた胸肉の質量の1%程度を目安にするのは、動物の筋繊維に含まれる塩分より少し濃い濃度にするためです。こうすることで、肉が塩を吸収しやすくなり、タンパク質(塩溶性タンパク質)が溶け、保水性が高まります」

(調理科学で見る「塩とタンパク質の反応」については、以前の「レシピのスキマ」ハンバーグ回で詳しくご紹介しています!)

手順2:食品用ポリ袋などに塩と20mlの酒(または水)を入れ、よく混ぜたあと、胸肉をくわえて液体を肉全体によくもみ込み、袋の空気を抜く。(※袋ごと湯煎するため、ポリ袋は耐熱性のものを選ぶ)

川﨑さん「水を使っても構いませんが、今回は風味が出るように仕上げたいので、酒を使いました」

記事内では、引き続き塩と酒のパターンでご紹介しますが、実験的に塩と水のパターンも作ったので、最後に仕上がりを比べてみましょう!

川﨑さん「胸肉に液をもみこんだら、全体にムラなく酒と塩を浸透させるため、袋の空気を抜きます。鍋やボウルに水をはり、袋の口を水面より上に出すようにして入れると、水圧で簡単に空気が抜けます。それから口をしっかりとじてください」

手順3:(最短でも)30分ほど寝かせる。

川﨑さん「寝かせている間に袋の中で何が起きているかというと、『浸透圧による脱水』と『塩分の拡散』が順番に起こっています。

最初は『浸透圧による脱水浸透』が起こります。塩と酒につけると、肉の表面は塩分濃度が高く、内部は低い状態になります。この濃度差によって、濃度の低い内部から高い表面へと水分が移動し、均一の濃度になろうとします。これは、きゅうりを塩もみしたときと同じく、肉から水分が出ている状態。まだ内部に塩分が染み込むことはありません。

しばらくすると、肉から水分が出たことで、細胞の内と外を隔てる細胞膜がだんだんと変化し、塩分子も動き始めます。すると、今度は濃度の高い表面から低い内部へと塩分が『拡散』します。

30分以上漬け込むのは、この『浸透圧による水分の移動→細胞膜の変化→塩の拡散』というプロセスのためにも必要な時間なんです」

ちなみに、中心部まで塩をしっかりと浸み込ませるには丸1日ほどかかるのだとか。ただ、肉の表面に変化が起きるだけでも、仕上がりは大きく変わるそうです。

川﨑さん「肉を調理する際、最も水分が失われやすいのが表面です。塩と酒で表面の保水力を事前に高めておくだけでも、加熱時のパサつき防止になります」

手順4:鍋に1.5ℓの湯を沸かし、ポリ袋ごと胸肉を入れ、6分沸騰した状態で加熱。火を止めて蓋をし、そのまま30分置く。鍋から胸肉を取り出し、冷めるまで置いておく。

川﨑さん「この方法だと、肉の中心温度が70℃を少し超えたところで胸肉を取り出すので、余熱も含めて65~68℃の温度を一定時間保つことができます。この状態をキープできるのは、1.5Lの水量が鍵を握っています。適切な水量があることで温度変化をコントロールでき、ゆっくりと胸肉に火を通すことができるんです。

このとき注意していただきたいのは、必ず一つの鍋に対して、胸肉は1枚で調理をしてください。2枚以上でゆでると温度が下がるスピードが早くなり、十分に加熱できない可能性があります」

手順5:胸肉が冷めたらポリ袋から胸肉を取り出し、肉の繊維を断ち切るように切り分ける。(※断面がまだピンクがかっているなど、火の通りが十分ではない場合、再び袋に入れて再加熱してください)

川﨑さん「よく見ると、肉には細い繊維が一定の方向に走っているのが分かります。この繊維と垂直になるように刃を入れてください。逆に、繊維と平行に切ってしまうと、噛んだときに繊維感が残り、かたく感じやすいです」

お皿に盛り付けて、完成です!

今回は、塩と酒、塩と水の2種類の液につけて作りました。食べ比べてみると……どちらもパサつきがなく、やわらかい仕上がりに!ほどよい塩味で、そのままでもおいしく感じます。

川﨑さんにはゆで鶏にあう、ねぎダレも一緒に作っていただきました。油を使ったタレをかけることで、鶏肉全体がコーティングされて口当たりが滑らかになり、さらにパサつきを感じにくくなるそうです。特に、酒を使った方は風味がたって、ねぎダレとの一体感をより楽しめました!

「胸肉はパサつくもの」と多くの方が感じているかもしれませんが、保水力を高める「下処理」とじっくり火を通す「温度管理(または火入れの工夫?)」によって、やわらかくジューシーに仕上がります。この2つのポイントを押さえるだけで、胸肉とは思えないほどの一品に大変身!

ぜひ、みなさんも今日からご家庭で「胸肉の調理科学」を実践してみてください!胸肉に対する見方が変わるかもしれません。

料理にかけたねぎしょうが醬(ジャン)は、下記のレシピをご参考ください!

ねぎしょうが醬

材料&調理手順

材料

- 長ねぎ(白い部分)のみじん切り

- 75g

- しょうがのみじん切り

- 10g

- サラダ油

- 30g

- ごま油

- 30g

- 塩

- 2g

- 丸鶏がらスープ

- 2g

- ボウルにねぎ、塩、「丸鶏がらスープ」を入れ、よく混ぜる。しょうがを入れる。

- ステンレスやアルミ、鉄の鍋に、サラダ油とごま油を入れて熱くなるまで加熱する。テフロン加工の鍋は鍋が傷むので使わない。

- 熱した油を(1)のボウルに加え、よく混ぜる(※油が跳ねる場合があるので、ヤケドに注意して作業してください)。

(鶏胸肉のソテーの方法はこちら)