「水気を切る」「浅めのフライパンで」「しょうゆを回しいれる」「ほどよく煮込む」……など、レシピには当たり前のように書かれている言葉の数々。でも、実際にどうすればいいの?

連載シリーズ「レシピのスキマ」では、そんなレシピからこぼれ落ちてしまう「大切なコツ」を調理科学で解き明かしていきます。

第7回目は、和食の定番「おひたし」です。「おひたしは、食材本来のうつくしい色を大切にする、日本料理ならではの調理法です」と、味の素社の研究者・川﨑さん。

では、野菜の色を上手に生かすには、どんなコツがあるのでしょうか?

今回は「ほうれん草のおひたし」と「なすの焼きびたし」を作りながら、川﨑さんに調理科学の視点から解説いただきます!

(はがれない&ぱさつかないピーマンの肉詰め、パリッとみずみずしいサラダをつくるコツなどを解説してきたこれまでの「レシピのスキマ」はこちらから読めます!)

インタビューした人

味の素社 研究者

川﨑 寛也さん

博士(農学)、味の素(株)Executive Specialist、NPO法人日本料理アカデミー理事 調理科学者、感覚科学者。生家は明治20年創業の西洋料亭「西洋亭」(北海道・根室で創業。現在は廃業)。京都大学大学院農学研究科博士後期課程修了。専門は、おいしさの科学、プロの調理技術の解明など。主な著書に『味・香り「こつ」の科学』『おいしさをデザインする』『だしの研究』(以上、柴田書店)、『日本料理大全 だしとうま味、調味料』(NPO法人日本料理アカデミー)ほか。研究分野は、おいしさの科学、プロの調理技術の解明、食の体験と心理的価値の関連解明など。

- 素材の個性に合わせて鮮やかさをキープ!

- 浸け地の黄金比率は1:2:12

- <ほうれん草のおひたし>ポイント①30秒の「サッとゆで」

- <ほうれん草のおひたし>ポイント②冷水につけ、水気をしぼる

- <ほうれん草のおひたし>ポイント③ラップをして冷やす

- <なすの焼きびたし>ポイント①皮に切り込みを入れ、蒸し焼き

- <なすの焼きびたし>ポイント②:皮を下にして漬ける

- <炊いたん>は手軽につくれる温かいおひたし

01

素材の個性に合わせて鮮やかさをキープ!

川﨑さん「おひたしは、野菜を加熱調理してから、だしに浸す料理。素材の色を活かしながら仕上げることが肝となります」

川﨑さんによれば、色鮮やかに仕上げるためのポイントは2つです!

1つ目は「野菜の特性に合わせた下ごしらえ」。ほうれん草を例にすると、30秒ほどゆでたら、すぐに冷水へ取ります。ほうれん草には、クロロフィルという緑色の色素が含まれており、長時間加熱されると分解され、褐色に変化し、色あせしまうためです。

2つ目は「浸け地を冷やすこと」。浸け地とは、だしや調味料を混ぜ合わせた液体で、そこに素材を浸して味を含ませます。下ごしらえをした野菜を温かい浸け地に加えると、余熱の影響できれいな色が保てなくなるため、事前に浸け地を作り、冷やしておきましょう。

ここからは「ほうれん草のおひたし」と「なすの焼きびたし」を例に調理のコツを見ていきます!

02

浸け地の黄金比率は1:2:12

浸け地の黄金比率は「しょうゆ:みりん:だし汁=1:2:12」。今回の場合、しょうゆは15ml、みりんは30ml、だし汁は180mlです。

しょうゆにうす口しょうゆを使うと、野菜の色がきれいに見えるのでオススメです。

浸け地の材料をすべて鍋に入れたら、火にかけます。ここで大事なのは「ひと煮立ち」させることです。

川﨑さん「ひと煮立ちとは、30秒ほど沸騰させること。みりんの中に含まれるアルコール分はだしの風味を邪魔してしまうので、蒸発させます。鍋を火から下ろしたら、浸け地を冷やしてください。温かいままだと野菜の色を損なうだけでなく、余熱で食感がやわらかくなりすぎてしまいます。この浸け地はベーシックなものなので、これから紹介する野菜以外にも使えますよ」

03

<ほうれん草のおひたし>ポイント①30秒の「サッとゆで」

ほうれん草などの葉物をゆでるときは、まず茎の部分を10秒、その後に葉を沈めてさらに20秒ほどゆでます。茎と葉では火の通りやすさが違うので、時間差をつけることで全体を均一に仕上げられます。

川﨑さん「ほうれん草をゆでるのは、シュウ酸というえぐみや苦味のもととなる成分を少なくするためです。この成分は水溶性なので、ゆでてから水にさらすことで、軽減できます」

04

<ほうれん草のおひたし>ポイント②冷水につけ、水気をしぼる

川﨑さん「ゆで終わったら、すぐに冷水へとります。色の変化を防ぐと同時に、シャキッとした食感を保てます」

ほうれんそうが冷めたらギュッと力を入れて水分をしぼるのがポイントです。

川﨑さん「細胞壁が薄く、水分含有量も多い葉物野菜は、加熱すると多くの水分が出てきます。水にさらしたときの水分もあるので、そのまま浸け地に浸すと、味が薄まってしまいます。しっかり水気をとりましょう」

(葉物野菜の構造の特徴については、以前の「レシピのスキマ」の野菜炒め回で詳しく説明しています!)

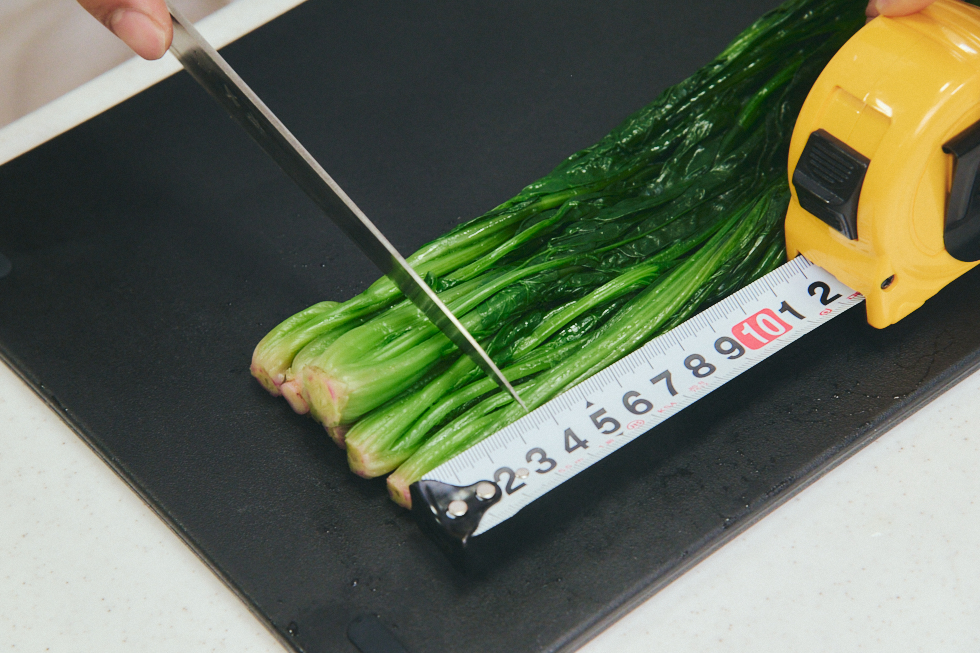

水気が取れたら一口大に切り、束ごとにさらにしぼります。味がぼやけないよう、再度しっかりしぼることが大切です。

05

<ほうれん草のおひたし>ポイント③ラップをして冷やす

水気が切れたら、冷めた浸け地に浸し、ラップを密着するようにかけます。

川﨑さん「ラップをするのは、香りが飛ぶのを防ぐためです。長時間浸すと味はよく浸透しますが、素材の風味を感じにくくなります。ほどよい味と食感のバランスを保つには、30〜60分程度の漬け時間がオススメです」

食べきれなかった場合は、衛生面から1日以内を目処に食べ切りましょうとのことでした。

器にほうれん草を盛り、浸け地をかけたら完成!鮮やかな緑色がとてもきれいです。

シャキッとした食感に、ほうれん草の甘みとだしの優しい味わいが口の中に広がりました。

「おひたし」を学んだところで、次は「焼きびたし」です。ゆでるか焼くかの違いはありますが、基本の考え方は同じです。

06

<なすの焼きびたし>ポイント①皮に切り込みを入れ、蒸し焼き

なすを縦半分に切ったら、皮に1mm~2mm幅程度の切り込みを斜めにいれます。

川﨑さん「なすは身の部分がスポンジ状で、空気を多く含んでいます。空気は熱を遮断する性質があるので、火が通りにくいんです。皮もかたいため、切り目を入れることで火が通りやすく、やわらかく仕上がります」

ごま油をひいたフライパンになすを皮から入れ、両面ずつ3分ほど蒸し焼きにします。

川﨑さん「なすの紫色はナスニンという熱に弱い色素成分なので、長時間加熱すると茶色っぽく変色してしまいます。そこで、火の通りにくい皮から加熱して蒸し焼きにすることで、短時間で仕上げます」

07

<なすの焼きびたし>ポイント②:皮を下にして漬ける

箸でつまんで柔らかいと感じるまで、両面を焼き終えたら、冷やしておいた浸け地に浸します。ほうれん草のおひたしと同じように、ラップを密着させ、冷蔵庫で冷やします。

川﨑さん「皮を下にして浸しましょう。空気に触れさせないことで、酸化による色の変化を防ぎます」

焼き目の部分はとろっとしていますが、歯応えもしっかりあり、絶妙な食感に仕上がっています。一口ごとに出汁がジュワッとあふれてきました。

色を大切にするおひたしは、一つひとつの工程にちょっとした気を配ることがおいしさへの近道。とはいえ、「もっと簡単に作りたい」「今すぐ食べたい」という時は、関西地方の家庭料理として親しまれる「炊いたん」がオススメです。炊いたんは、鍋の中でだしと野菜を炊く、温かいおひたしのこと。

「炊いたんをもっと知ってほしい」と語る関西ご出身の川﨑さんに、手軽でおいしい作り方を解説いただきます。

08

<炊いたん>は手軽につくれる温かいおひたし

炊いたんのだしの配合比率は、「しょうゆ:みりん:だし=1:1:6」が黄金比率。

川﨑さん「おひたしの浸け地より少し濃いめの配合なのは、加熱中にほうれん草から水分が出てきて、だしが薄まってしまうからです」

炊いたんをつくるときは、野菜だけでなく、油揚げなどの油分のある食材と組み合わせるのがコツだそうです。

川﨑さん「炊いたんでは下ゆでをしないため、ほうれん草のえぐみが残ってしまいます。油揚げの油分があることで、えぐみをやわらげてくれるんです」

鍋に火をかけたあと、まず入れるのは油揚げ。油揚げの油分とうま味をだしにうつしてから、ほうれん草を煮ることで味を含ませやすくなります。

だしの表面に油が浮いてきたら、ほうれん草を入れます。ポイントは「1分ほどかき混ぜ続けること」。

川﨑さん「下から上に返すようにして、たえず混ぜましょう。そうすることで、ほうれん草全体にだしが行き渡り、均一に味を染み込ませられます」

火から鍋をおろし、お皿に盛り付けたらできあがりです。

あっという間にできたのに、だしがしっかり効いた味わいに仕上がっていました。わずかにほうれん草の苦味を感じますが、油揚げのコクがあるので気になりません。むしろ、その苦さが後を引くおいしさに。

おひたしと炊いたんで、食卓にもう一品の色鮮やかさを。ぜひ、お試しください!

ほうれん草のおひたし

材料(2人分)

- ほうれん草

- 1束(200g)

- A:うす口しょうゆ

- 大さじ1

- A:みりん

- 大さじ2

- A:水

- 180mL

- A:ほんだし

- 小さじ1/3

つくり方

- Aを鍋に入れて、ひと煮立ちさせ、火を止めて冷ます。

- ほうれん草はよく洗い、沸騰したお湯で根元、葉の順でゆでる(合計30秒程度が目安)。冷水にとり、水気をしぼる。

- 2を3cm長さに切り、束ごとにしっかりと水気をしぼり、1に加える。表面に密着させるようにラップをし、30分〜1時間ほど浸す。

- 3を器に盛り、浸け地を適量かける。

なすの焼きびたし

材料(2人分)

- なす

- 2本

- A:うす口しょうゆ

- 大さじ1

- A:みりん

- 30ml(大さじ2)

- A:水

- 180mL

- A:ほんだし

- 小さじ1/3

- ごま油

- 小さじ2

つくり方

- Aを鍋に入れて、ひと煮立ちさせ、火を止めて冷ます。

- なすはへたとがくを切り落とし、縦半分に切る。皮に1~2mm幅程度の切り込みを入れ、食べやすい大きさに切る。

- 中火で熱したフライパンにごま油をひき、なすの皮を下にして入れる。ふたをして、全体の色が鮮やかに変わるまで3分ほど焼き、裏返して焼き色がつくまでさらに3分ほど焼く。

- 1に3を加え、表面に密着させるようにラップをし、冷蔵庫で30分〜1時間浸す。

- 器に盛り、浸け地を適量かける。

ほうれん草と油揚げの炊いたん

材料(2人分)

- ほうれん草

- 1束(200g)

- 油揚げ

- 1/2枚(50g)

- A:うす口しょうゆ

- 大さじ2

- A:みりん

- 大さじ2

- A:水

- 180mL

- A:ほんだし

- 小さじ1/3

つくり方

- ほうれん草は3〜4cm長さに切る。油揚げは、0.5〜1cm幅に切る。

- 鍋にAを入れて中火にかけ、1の油揚げを加える。沸騰してきたら、1のほうれん草を加え、かき混ぜながら1分ほど加熱する。

- ほうれん草が好みの柔らかさになったら、器に盛る。